アメリカ、ヨーロッパ、国内と、デジカメ片手に「たれぱんだ」といっしょに旅行しています。

アクセス解析

フリーエリア

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(03/18)

(12/27)

(11/27)

(11/06)

(10/17)

Yahoo!

初日を斑鳩を歩いたので、次の日は奈良のホテルの近場をということに。

残念ながら正倉院展は終わっていたので、興福寺の秘仏公開に行くことにしました。

正倉院展の時はとてもじゃないけれどホテルがとれないので、会議は正倉院展の時期をはずしたんだそうです。しょぼん。

めったにない八部衆の勢揃い。阿修羅王像を見られるとあって、はりきって興福寺へ。

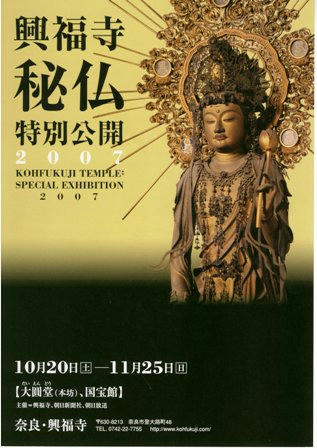

こちらが秘仏特別公開のポスター。

ちなみに、国宝館だけなら500円。この秘仏公開と国宝館いっしょの券なら1000円でした。

奈良のシンボルともいうべき興福寺の五重塔。

天平時代に光明皇后によりたてられたオリジナルは失われ、現在の塔は室町時代に再建されたものです。

法隆寺のものと比較すると、裳裾の下に華やかな木組みが使われていますが、金属による装飾などはなし。

すっきりとした美しさをもった塔です。

国宝館では、八部衆、五部浄(ごぶじょう)、沙羯羅(さから)、鳩槃荼(くばんだ)、乾闥婆(けんだつば)、阿修羅(あしゅら)、迦楼羅(かるら)、緊那羅(きんなら)、畢婆迦羅(ひばから)の八体の木像が一挙に見ることができます。

もちろん、華は阿修羅王像。

三面六臂の姿は、西域を思わせる衣装を身に纏い…。他の八部衆たちが武装をしているのに、戦と破壊の神である阿修羅だけが何故か軽装です。

顔は光の当て方によっては穏やかなのですが、憂いを帯びた目は、下からの光を浴びると、瞋恚と怒気を顕わにします。

あー、もう、この美しさを私の筆ではいかんともしがたく…。

また鳥の顔をした迦楼羅(かるら)の造形も面白いし、獣の皮を被って武装した他の神々も、非常に国際的な天平文化を思わせます。

結局私は、この国宝館に2回入ってしまいました。いや、それだけの価値はあります。

なお、必見のJR東海のキャンペーンサイト興福寺

ということで、晴れたり曇ったり。晴れると暖かいのですが、曇るととたん肌寒い…。

これは晴れた時に撮影した五重塔です。

あ、ところで秘仏公開の感想ですか?

再建中の中金堂のための資金集め?などという無礼なコトを持ってしまいました。

ということで、工事中の中金堂です。

残念ながら正倉院展は終わっていたので、興福寺の秘仏公開に行くことにしました。

正倉院展の時はとてもじゃないけれどホテルがとれないので、会議は正倉院展の時期をはずしたんだそうです。しょぼん。

めったにない八部衆の勢揃い。阿修羅王像を見られるとあって、はりきって興福寺へ。

こちらが秘仏特別公開のポスター。

ちなみに、国宝館だけなら500円。この秘仏公開と国宝館いっしょの券なら1000円でした。

奈良のシンボルともいうべき興福寺の五重塔。

天平時代に光明皇后によりたてられたオリジナルは失われ、現在の塔は室町時代に再建されたものです。

法隆寺のものと比較すると、裳裾の下に華やかな木組みが使われていますが、金属による装飾などはなし。

すっきりとした美しさをもった塔です。

国宝館では、八部衆、五部浄(ごぶじょう)、沙羯羅(さから)、鳩槃荼(くばんだ)、乾闥婆(けんだつば)、阿修羅(あしゅら)、迦楼羅(かるら)、緊那羅(きんなら)、畢婆迦羅(ひばから)の八体の木像が一挙に見ることができます。

もちろん、華は阿修羅王像。

三面六臂の姿は、西域を思わせる衣装を身に纏い…。他の八部衆たちが武装をしているのに、戦と破壊の神である阿修羅だけが何故か軽装です。

顔は光の当て方によっては穏やかなのですが、憂いを帯びた目は、下からの光を浴びると、瞋恚と怒気を顕わにします。

あー、もう、この美しさを私の筆ではいかんともしがたく…。

また鳥の顔をした迦楼羅(かるら)の造形も面白いし、獣の皮を被って武装した他の神々も、非常に国際的な天平文化を思わせます。

結局私は、この国宝館に2回入ってしまいました。いや、それだけの価値はあります。

なお、必見のJR東海のキャンペーンサイト興福寺

ということで、晴れたり曇ったり。晴れると暖かいのですが、曇るととたん肌寒い…。

これは晴れた時に撮影した五重塔です。

あ、ところで秘仏公開の感想ですか?

再建中の中金堂のための資金集め?などという無礼なコトを持ってしまいました。

ということで、工事中の中金堂です。

PR

斑鳩の里を歩いていると目にとまるのはたくさんのお地蔵様です。

路傍の石の仏の静謐さは、ガラスケースの向こう側の国宝や重文とはまた別の美しさ、可憐さ。

JR法隆寺駅から法隆寺までの道で見た、穏やかな顔のお地蔵さんです。

中宮寺の裏にも、たくさんの石の仏たちが。

これは法輪寺の近くだったかな。

しかし、もともとはかなり細かい細工だったのではないかと推察されます。

ひとつの石の板に双子のようにある地蔵も。

長年の風雨にさらされ、地蔵であることがやっとわかるくらいのものも。

手向けられた花や前掛けから、お地蔵様が現役で大切にされていることがわかります。

たった一日でしたが、お天気にも恵まれ、飛鳥斑鳩の地を歩くことができたのは幸運でした。

効率重視で、大型の観光バスで通りすぎるだけではなく、歩く速度でいろんなものを見るのもまた楽しいものです。

斑鳩の里歩きを、ガイドにまとめてみました。

路傍の石の仏の静謐さは、ガラスケースの向こう側の国宝や重文とはまた別の美しさ、可憐さ。

JR法隆寺駅から法隆寺までの道で見た、穏やかな顔のお地蔵さんです。

中宮寺の裏にも、たくさんの石の仏たちが。

これは法輪寺の近くだったかな。

しかし、もともとはかなり細かい細工だったのではないかと推察されます。

ひとつの石の板に双子のようにある地蔵も。

長年の風雨にさらされ、地蔵であることがやっとわかるくらいのものも。

手向けられた花や前掛けから、お地蔵様が現役で大切にされていることがわかります。

たった一日でしたが、お天気にも恵まれ、飛鳥斑鳩の地を歩くことができたのは幸運でした。

効率重視で、大型の観光バスで通りすぎるだけではなく、歩く速度でいろんなものを見るのもまた楽しいものです。

斑鳩の里歩きを、ガイドにまとめてみました。

法輪寺を出た後は法起寺です。

ここまできたら、3つ制覇しなくては。

道すがら、古墳らしき小高い丘をみました。

結構風は冷たいんですが、歩いている分にはぽかぽかと暖かく気持ちがいいです。

とはいえ、法起寺までついた時には、結構疲れていて日頃の運動不足を痛感しました。

ここが法起寺です。写真撮影不可の看板は出ていたのですが、お寺の方から、自由に撮っていいですよ、と許可をいただきました。

ほっ。

法輪寺の三重塔と双子のような塔なのですが、こちらは飛鳥時代のものがそのまま残っていて、世界遺産に指定されています。

とはいえ、法隆寺、法輪寺、法起寺、三つのお寺を併せて、飛鳥斑鳩の里そのものを世界遺産にしてほしいところです。その価値は充分にあるでしょう。

見事なお庭には池があるので、三重塔を池に映してもう一枚。

法起寺は、少し丘の上にあるせいでしょうか、庭木が美しく紅葉していました。

三重塔をバックに、紅葉を。

池の水をひいた水路があって、落陽が美しく落ちています。

法起寺の前にはバス停があって、本数は少ないのですが、少しだけ待てばそのままJR法隆寺駅まで戻ることができたのですが…。まだミッションは終わっていなかったのです。

ご苦労なことに法隆寺参道まで来た道を戻り、オレノ芋子の写真を撮影しました。

ここまできたら、3つ制覇しなくては。

道すがら、古墳らしき小高い丘をみました。

結構風は冷たいんですが、歩いている分にはぽかぽかと暖かく気持ちがいいです。

とはいえ、法起寺までついた時には、結構疲れていて日頃の運動不足を痛感しました。

ここが法起寺です。写真撮影不可の看板は出ていたのですが、お寺の方から、自由に撮っていいですよ、と許可をいただきました。

ほっ。

法輪寺の三重塔と双子のような塔なのですが、こちらは飛鳥時代のものがそのまま残っていて、世界遺産に指定されています。

とはいえ、法隆寺、法輪寺、法起寺、三つのお寺を併せて、飛鳥斑鳩の里そのものを世界遺産にしてほしいところです。その価値は充分にあるでしょう。

見事なお庭には池があるので、三重塔を池に映してもう一枚。

法起寺は、少し丘の上にあるせいでしょうか、庭木が美しく紅葉していました。

三重塔をバックに、紅葉を。

池の水をひいた水路があって、落陽が美しく落ちています。

法起寺の前にはバス停があって、本数は少ないのですが、少しだけ待てばそのままJR法隆寺駅まで戻ることができたのですが…。まだミッションは終わっていなかったのです。

ご苦労なことに法隆寺参道まで来た道を戻り、オレノ芋子の写真を撮影しました。

中宮寺を出た後、創作料理夢違(ゆめたがえ)というギャラリー・カフェで昼食をとりました。

模様はこちらに

念のために、カフェで法輪寺までの道を尋ねましたが、こんもりとした森に隠れた三重塔はすぐにわかりました。

飛鳥路は建物にものが隠れないのでわかりやすいですね。

本当に真っ青で、雲がひとつもない空です。

山背大兄王の創建ともいわれる、古いお寺は閑かな佇まい。

観光シーズンの土曜日ですが、ここまで足を延ばす人はさほど多くなさそうです。

昭和五十年になって再建された三重塔なのですが、そのことを感じさせない品のよいつくりで、まわりとの調和がきちんと考えられています。

こちらは金堂です。

金堂から講堂への道を。

講堂には虚空蔵菩薩立像を初めとして、美しい仏像が安置されています。

虚空蔵菩薩は飛鳥時代の一木造り(一本の木を彫り上げた)の仏像。古拙で、柔和な表情が魅力的。胴体に比較して顔と身体が大きく、足が細くなっています。

模様はこちらに

念のために、カフェで法輪寺までの道を尋ねましたが、こんもりとした森に隠れた三重塔はすぐにわかりました。

飛鳥路は建物にものが隠れないのでわかりやすいですね。

本当に真っ青で、雲がひとつもない空です。

山背大兄王の創建ともいわれる、古いお寺は閑かな佇まい。

観光シーズンの土曜日ですが、ここまで足を延ばす人はさほど多くなさそうです。

昭和五十年になって再建された三重塔なのですが、そのことを感じさせない品のよいつくりで、まわりとの調和がきちんと考えられています。

こちらは金堂です。

金堂から講堂への道を。

講堂には虚空蔵菩薩立像を初めとして、美しい仏像が安置されています。

虚空蔵菩薩は飛鳥時代の一木造り(一本の木を彫り上げた)の仏像。古拙で、柔和な表情が魅力的。胴体に比較して顔と身体が大きく、足が細くなっています。

法隆寺をでてすぐに中宮寺があります。

この2つは近接していますが別経営なので、中宮寺に入るためには、別途拝観料を払わないといけません。

なかなかツライよね。

中宮寺は残念ながらといってはなんですが、1968年に建てられたという和風の現代建築です。

足下は池になっていて、確かに美しい寺ではあるのですが、時間に洗われた法隆寺を見た後には、無粋な物に見えてしまいます。

中にはかの有名な弥勒菩薩像が安置されています。

天寿国曼荼羅は国立博物館のほうにいっているのでレプリカが置いてあります。

せっかくの美しい仏像なのですが、いかんせん少し照明の当て方がまずい。そして、オートリピートしているテープのガイドが、情緒がなくて困ったものです。

もっともこの意見は仏像をあくまで「彫刻の一種」として考える人間のものです。「仏」として信仰の対象ならば、それはそれでいいのかもしれません。

境内にあるもちの木。赤い実がとても可愛らしいです。

斑鳩の里には、あちこちにこのもちの木があって、紅葉とともに目を愉しませてくれました。

寺務所は、古いままで。供えられた花の美しさがなんとなく心に残りました。

こちらの風情のほうが好きです。

建て変わる前の中宮寺の跡も保管されていました。

この2つは近接していますが別経営なので、中宮寺に入るためには、別途拝観料を払わないといけません。

なかなかツライよね。

中宮寺は残念ながらといってはなんですが、1968年に建てられたという和風の現代建築です。

足下は池になっていて、確かに美しい寺ではあるのですが、時間に洗われた法隆寺を見た後には、無粋な物に見えてしまいます。

中にはかの有名な弥勒菩薩像が安置されています。

天寿国曼荼羅は国立博物館のほうにいっているのでレプリカが置いてあります。

せっかくの美しい仏像なのですが、いかんせん少し照明の当て方がまずい。そして、オートリピートしているテープのガイドが、情緒がなくて困ったものです。

もっともこの意見は仏像をあくまで「彫刻の一種」として考える人間のものです。「仏」として信仰の対象ならば、それはそれでいいのかもしれません。

境内にあるもちの木。赤い実がとても可愛らしいです。

斑鳩の里には、あちこちにこのもちの木があって、紅葉とともに目を愉しませてくれました。

寺務所は、古いままで。供えられた花の美しさがなんとなく心に残りました。

こちらの風情のほうが好きです。

建て変わる前の中宮寺の跡も保管されていました。

広告など

最新TB

最古記事

(04/06)

(05/25)

(08/15)

(08/16)

(08/17)

楽天トラベル